映画公開記念!!

「映画秘宝」2020年1月号「15,000字TALK!片渕須直VS町山智浩」の濃厚対談をすべて大公開!!

アフレコ収録秘話から驚異の音響効果裏話、高畑勲監督からの伝言まで!

『この世界の片隅に』との違いが明確に浮かび上がる、濃厚対談を完全収録!

※本文にはネタバレを含みます。映画をご覧になった後にお読みいただけますと幸いです。

町山:監督、お疲れじゃないですか? 東京国際映画祭での『特別先行版』お披露目に向けてギリギリまで作業されていたのを、Twitterで拝見しておりました。本当に前日くらいまで作業されてましたよね?

片渕:そうなんですよ(苦笑)。それでもまだ完全には終わっていないので、疲れたとも言っていられませんが。

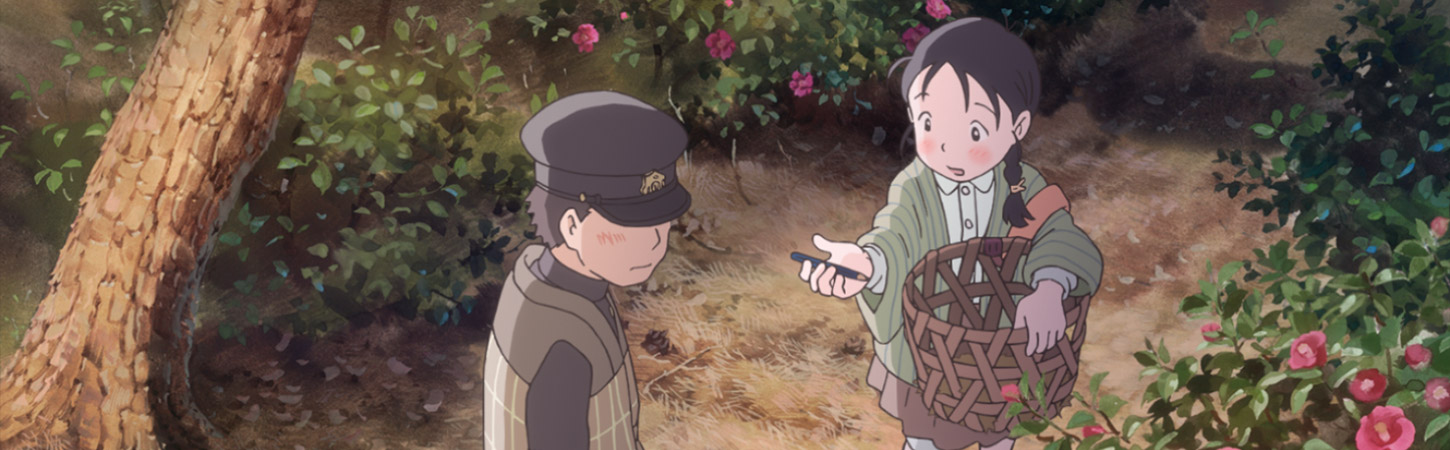

町山:作業中のお忙しいところすみません。今回の『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』は、あえて「前作」と言いますが、前作『この世界の片隅に』で割愛されていた、遊郭で働くリンさんのシーンを中心に作り足されたことで、以前とまったく同じシーンが、違った意味になっていますね。

片渕:やはりそう思われましたか。自分たちも作っている途中から「そういう感じがしてくるなぁ」と思っていたんです。新しく作り足した箇所の直後のすずさんのセリフが、全然違う意味合いに響きそうだな……と。

町山:もともとあったシーンそのものはまるで変わっていないのに。

片渕:いわゆる『ディレクターズ・カット』というと、編集で削った部分を、せっかく作ったのだから挟み込んでみたらどうか? という意図で作られたものが多いので、結果的には蛇足になってしまう場合がほとんどだと思うんです。でも今回は新たなシーンを加えることで、まったく印象の異なる映画になりそうなことに自分でも途中から気づいたんです。これは面白い映画的実験をやっているな、と思いました(笑)。

町山:実写映画では素材をたくさん撮ってから編集するので、いろんな編集のバリエーションができますが、アニメーションは基本的に最初から意図した場面しか作画しないので、こういうことは珍しいですね。

片渕:珍しいです。ない部分は描き足さないといけないわけですから。

町山:前作でのんさんが演じるヒロインのすずさんは、少なくとも前半はすごく子どもっぽい、純粋でイノセントな人物造形でした。でも、今回は女性としての面が強調されています。幼馴染の男、水原(声:小野大輔)の泊まる納屋に来たすずさんは、自分をほかの男とわざとふたりきりにした夫・周作(声:細谷佳正)に怒って「うちは、あの人に腹が立って仕方ない!」と言います。ところが、今回の『(さらにいくつもの)』では、夫とリンさん(声:岩井七世)が過去に関係があったと知った後に「あの人に腹が立って仕方ない」と言うので、前作とは全然違う怒りに聞こえます。

片渕:今回ははらわたが奥底から煮えくり返っている感じでしたね(笑)。周作に対する感情が見えてきたぶん、すずさん自身の寄る辺がない、立つ瀬がなくなってしまう感じがより強くなったと思います。『この世界の片隅に』のときは唯一の味方だったかもしれない周作が、実はすずさんにどんな顔を見せていたのかわからなくなってしまう。すがるものがない不安、足元が消えてなくなってしまう感じがしますよね。

町山:子どももできない。腕を失って家事もできない。好きな絵も描けない。そうして何もかも失っても、すずさんにとって夫だけはそばにいたのが前作ですが、今回は、その夫すらも、本当はほかの女性を愛していたかもしれない。

片渕:そうです。自分でも今回観返しながら、今度はどこまで行ったらすずさんは周作のことを安心して見られるのか? と思っているんですよ。でも最後の最後まで、周作に対しては最後の一歩を残したままのすずさんがいるような気がするんです。「この世界の片隅に、ウチを見つけてくれてありがとう」というセリフは、以前は「あなたと出会えてよかった」という意味合いにも聞こえました。それが今回は、周作が見つけてくれたことによって「私はひとりの人間として、独立した存在になれました」と言っているようにも聞こえるんです。周作がいてくれることの感謝もありながら、私はここにいるのだという自意識も感じる。すずさんの人格の独立を主張するようなセリフになった気がするんです。

町山:なるほど。前作では周作に依存した妻らしいセリフだったのが、今回はもうひとつ超えて自分という個人を肯定するセリフになっていますね。

片渕:はい。周作との関係も、単に男女の仲というより、人と人との信頼関係ですよね。もっと深いところで周作のことを見てあげられるすずさんになったのではないかと思います。

町山:リンさんの存在によって、逆にふたりの絆が繋がるかたちになったんですね。

これはスキンシップについての映画だ

片渕:東京国際映画祭の舞台挨拶で、のんちゃんがリンさんについての自分の解釈を語っていて、それがすごく印象に残ったんです。リンさんはすずさんに「絵を描いてちょうだい」と言った最初にして唯一の人物だと。周作も同じようなことを言ってはいますが、最初にすずさんに「絵を描いて」とお願いして、すずさんが描いて見せたのはリンさんだけだと。リンさんと周作の関係を知ってしまったすずさんは、その瞬間「リンさんが周作に取られてしまう」と思ったのでは? とのんちゃんは感じたらしいんですよ。

町山:すごい解釈ですね。リンさんはすずさんにとって唯一の友だちだから?

片渕:普通なら「周作がリンさんに取られる」という読み方をしそうですが、のんちゃんは「リンさんを取られた!」という気持ちですずさんを演じたのだと。それは恋愛や三角関係といったものを超えたところで、すずさんという人間が人生の足場を作れるかどうかという問題だと僕は思ったので、全面的にのんちゃんの解釈を肯定しようと。

町山:すずさんとリンさんの関係は、『マイマイ新子と千年の魔法』(09年)の新子と貴伊子を思い出させます。ふたりとも居場所がないんですよね。

片渕:たしかにそうですね。『マイマイ新子〜』では、新子と貴伊子はお互いに理解し合ったとき、デコピンしたりして触りあうんです。すずさんにとってはそれが妹のすみちゃん(声:潘めぐみ)なんです。子どものころにほっぺたを触って「ひゃ〜!」とやったり、髪の毛を解かしてもらったり。その後すずさんはリンさんとも触れ合うのですが、そのときはリンさんのほうからすずさんに一方的にもたれかかって触れるんです。

町山:すずさんからは触りに行かないんですね。

片渕:僕は『この世界の片隅に』のころから、これは「スキンシップについての話」だと考えていて。そう思うと、最初はすみちゃんがすずさんの髪の毛を解かしていて、その次にすずさんの髪の毛を解かすのは、周作の母のサン(声:新谷真弓)。そして最後にすずさんの髪の毛を解かすのは、周作の姉の径子さん(声:尾身美詞)なんです。そんなふうに、すずさんが誰とどんなふうに触れ合っていくのか? という物語になっている。でも、思えば、一方的にすずさんに触れてくる人が多い。すずさんは自分からはあまり触れに行かない人なんですよ。

町山:終盤、すみちゃんとすずさんの手が触れ合うクロースアップがありますね。

片渕:すみちゃんのアザが浮き出た手に、すずさんから触れに行ってあげる。ここでは、自分のほうから触るすずさんになっている。“触れ合う”というフィジカルな行動によってすずさんと周りの人たちが関係性を築き上げていく物語なんだと思います。

町山:触れ合うといえば、水原がすずさんを抱きしめて頰にキスしてません?

片渕:一応、寸止めっぽくしてますが(苦笑)。今回もそれに近いシーンが周作との間にありますよね。そこでは周作をはねのけてしまうすずさんがいる。そのときのすずさんの心の状態、人間としての段階を、肌のふれあいを描いた場面が表している気がします。たぶんすずさんはリンさんに、自分からは触れそこねてしまったという思いが最後まであったのかもしれない。

町山:そしてその媒介としての手を失う。

片渕:そうですね。手は触るためのものですから。後半、すずさんと周作が機銃掃射をよけて溝のなかに横たわっているシーンで、そのときだけすずさんは左手で周作に触れるんです。やっぱりこれはスキンシップについての映画ですね。

さらにいくつもの、失う人々

町山:すずさんはとにかくいろんなものを一つずつ奪われていきますが、今回の『さらにいくつもの』では、すずさん以外の人たちもいろんなものを失っていくことが強調されていますね。知多さんであるとか。

片渕:だから今回は『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』という題名になっているんです。

町山:なるほど! そういう意味が込められていたんですね。

片渕:特に原爆投下直後に広島市内へ行って、体調を崩してしまう知多さんの場面は、『この世界の片隅に』のときも入れようか迷った部分だったんです。ちょうど映画を作り始めたころ、東日本大震災と原発事故が起きてしまった。そのとき“放射能”というものが差別を誘発する装置になっていた気がしたんです。この映画を作るうえでいろいろと調べていたら、広島の原爆投下後にもそういう差別的風評があったことをすでに知っていた。だからあの知多さんの場面を入れると、おかしな誤解や妙な言説を生んでしまうのでは? と思って避けたんですね。でも、今回は思い切って入れてしまおうと。

町山:ごく普通の人たちが命や健康や家族や財産、いろんなものを戦争のなかで失っていく。だから『(さらにいくつもの)』なんですね。

片渕:今回の映画はすずさんを媒介にたくさんの人のことを描くことによって、前作とは違うところに辿りつくような気がしていたんです。前作は町山大賞をはじめたくさん賞もいただきました(笑)。それだけの栄誉をいただいた映画は、ひとつの作品として今後も存在してほしいなと思っていて。違う映画になるのなら違う題名を付けて、もう1本の別の映画として存在させたいと。そして今回はすずさんだけの話ではない。そういう意味を込めたタイトルなんです。

町山:前作にあったシーンを新たに作り直した部分はありますか?

片渕:多少あります。シーンの順番が変わってしまったところもあります。『特別先行版』にはない部分なのですが、冒頭付近で、小学生時代のすずさんの教室の場面で、前作では後ろに水原が座っていたのですが、そのあとの場面ですぐに出てこれなくなってしまったので、いちど水原にはどいてもらって、別の人に立ってもらったりしています(笑)。そういう細かい変更もありますね。

町山:記憶違いかもしれないんですが、今回すずさんの目の前で時限爆弾が爆発する寸前、白い包帯のようなものが宙を舞っていますよね。前作からありましたか?

片渕:実はあの場面は、公開1年目くらいで付け足したんですよ。

町山:えっ!? じゃあ僕が観た最初期のバージョンには入ってなかったんだ!

片渕:そうなんです。たしかDVDを作るときにリテイクが必要な箇所をチェックしていて、多少直すなら足すことも可能かな? と。あの包帯のようなものはレーダーの電波を撹乱するために米軍が撒いた錫の箔なんです。

町山:ああ、チャフですか!

片渕:そう(笑)。実はそういう細かい修正が今回もさらにいくつもあって、いろいろ変わっているんです。ひょっとしたらアメリカで配信されているものは最初期のバージョンかもしれませんね。

町山:これはもう、何回も観ないとわからないですね(笑)。

片渕:僕らとしてはできるだけすずさんの周りの世界をきちんとした姿にしたいという一心で……。とはいえ、いつまでもいじり続けてはいられないので、僕たちがすずさんの世界を整えてあげられるタイムリミットも、残りわずかになってきました(苦笑)。

リンさんはすべてを知っていたのか?

町山:今回、劇中で周作が『歌ふ狸御殿』(42年)の挿入歌「どうぢゃね元気かね」を歌いますね。原作でも同じシーンで歌いますが、映画ではリンさんも歌っていますね?

片渕:はい、ここは足しました。

町山:ふたりの関係をいろいろと想像しちゃいますよね。

片渕:たまたま同じ歌を知っているだけかもしれないし……まあ、同じ歌をふたりに歌われると、すごくイヤですよね(笑)。

町山:デートで『狸御殿』観たんじゃね!? とか思っちゃいますよね。今年の8月にNHKで、人々の被爆体験をアニメにした『大好きだったあなたへ —ヒバクシャからの手紙—』という番組を放送していて、そのなかで、ある女性が、親友の女の子とふたりで、爆心地の中島本町の映画館で『歌ふ狸御殿』を観た体験が描かれていました。空襲警報が鳴って上映が中断して最後まで観られないんですが。戦時中、楽しいミュージカルである『狸御殿』に人々は癒しを求めたのかもしれません。「どうぢゃね元気かね」という歌のタイトルと歌詞は、東条英機の口癖ですから。

片渕:まさにそうなんですよ。

町山:しかも作詞はサトウハチロー。オープニングテーマの「悲しくてやりきれない」の作詞もサトウハチロー!

片渕:今回は「勝利の日まで」という戦時歌謡曲を、すずさんが少し口ずさむシーンを入れたんです。それもサトウハチロー作詞なんです(笑)。狙ったわけではないんですが、そういう偶然が不思議と起こるんですね。

町山:「どうぢゃね元気かね」の終わりのほうに「産めよ増やせよ」という富国強兵プロパガンダな歌詞があります。その歌が、すずさんが産婦人科に行って妊娠していないとわかった直後に出てくる。子どもを産まない女性に価値はないという当時の女性観が表れた歌詞で、あれはキツいですね。今回すずさんとリンさんが子どもについて語り合う場面は、セリフの内容もシチュエーションも含めて、とても緊張感がありました。ちなみに、リンさんはすずさんが「北條」と名乗った段階で、彼女が周作の妻だと気づいたんでしょうか?

片渕:どうなんでしょう? あの場面は僕のなかでも結論を出さずに臨んでるんですよ。すずさんが周作の名前を出したとき、リンさんが「周作さん?」と聞き返すんですが、そのニュアンスも微妙なんです。もしかしたらリンさんは周作の名前を知らなかったのかもしれない、という可能性も残しているんですよ。

町山:なるほど。

片渕:つまりそれくらいの関係だったのかもしれない。周作はリンさんに強い思いを抱いていたけど、リンさんにとっての周作はたくさんいるお客さんのひとりという程度の間柄で、リンさんのほうがそこまで執着していたのかどうか……そこは観た方に答えを選んでいただいていいと思っています。

町山:「どうなんだろう?」とドキドキしてしまいます。原作ではリンさんはすべてをわかっているかのような素振りを見せますね。

片渕:そう。最後に周作のことを想っているかのような佇み方をしている。でも、本当にあれは周作のことを想っていたのか? 『この世界の片隅に』のエンドロールで、クラウドファンディングに協力してくださった方々の名前が出るところで、その場面の絵を使ったのですが、そこでは「すずさんのことを想うリンさん」という意味合いで使ったんです。

町山:周作でなくて、すずさんを!

片渕:すずさんに「こんなところにはさいさい来るもんではないよ」と言ったけど、せっかく仲良くなったのに帰っちゃったすずさんのことを想うリンさんの表情なんです。

町山:原作と映画で同じ絵なのに、意味が違ってるんですね!

片渕:ちなみにすずさんとリンさんの二度目の会話のなかで、リンさんは「脱脂綿や布、紙も貴重やしね」と言うのですが、あれは生理用品のことなんです。

町山:遊廓にも生理が来なくなっている人がいて、私にも来ないでほしいな、みたいなことを言ってると。

片渕:そうですね。あの時代には栄養失調や心理的ストレスで生理不順になる女性が多かった。だからすずさんもハゲができただけではなかったんですよ。

町山:ああ、そうか。すずさんの抱えるストレスが今回のほうがわかりやすく描かれていますね。嫁ぎ先の家族はみんないい人たちだけど、実は子どものいない妻には居場所がなくて、つらい状況にあることがリンさんとの会話でより強調される。

片渕:周囲がいい人たちだからこそ、自分がそれに応えられずいたたまれないでいる、という心境ですね。

町山:この、すずさんとリンさんの会話シーン、ロングショットになると音も遠くなりますね。アニメなのに。

片渕:絵が遠くなるので音も遠くしたんです。遊郭に行くにはチンチン電車に乗るので、停留所が近くにあるということでチンチン電車の音も入れてあります。でも、のべつ電車が走っているわけではないので、頭の上ではずっと軍用機が飛んでいる音も密かに入っているんです。効果音による空気感って必要なんですよ。テルちゃん(声:花澤香菜)が最初に登場するシーンもロングでちょっと遠い絵になるので、音もやや遠くしてあります。

町山:ドキュメンタリーかと思いましたよ。

片渕:今回は、映画を観ているお客さんが実際にあの場にいて、すずさんたちの姿を眺めているように音が聞こえてきたら面白いかなぁと思ったんです。映画的な音の作り方ではなく、本当にあの場所で聞こえてくる音になればいいな、と。

ひとりコツコツ工夫する人が好き

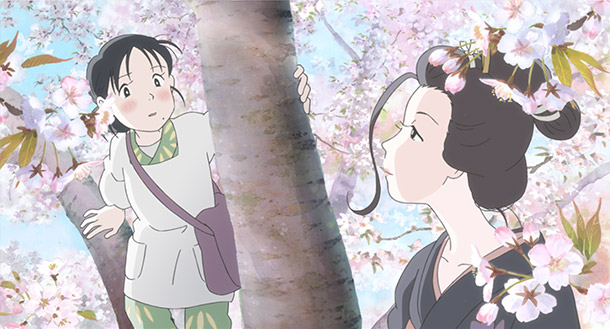

町山:お花見のシーンで、すずさんが木から下りて家族のところに戻ったとき、周作が勝手にすずさんをドジっ子的に解釈してみんなに笑われますよね。すずさんは「なんか違うが、まあええか」と心のなかで独りごちる。いつもあの独特の困った笑顔を見せながらも、実はそういういじられる役割を意識して引き受けていることが示されますね。

片渕:そう、前作のすずさんはずいぶん長いこと自分の内面に自分自身で触れられなかったんですが、今回はけっこう早い段階で完全にすずさんが大人になっているんです。自分の心のなかにあるものをある程度把握できるようになっている。

町山:他人にも触れられないし自分でも触れられなかったと。

片渕:そう、自分は結婚したくないのか、それとも仕方ないとあきらめているのかよくわかっていない。そういう自分を「ぼーっとしている」と言っていた。でも今回のお花見のシーンあたりになると、もうぼーっとしてはいなんです。

町山:ぼーっとしてるわけじゃなくて、自覚的に「自分は笑顔の容れ物なんだ」、と宣言する。つらいからこそ、意識的にあえて笑わせる役割を担う、という態度は、こうの史代さんのタッチにも通じるかと思います。こうのさんは、すごく核心的な重いことを言ったあと、照れ隠しのように必ずギャグを入れてひっくり返しますよね。『(さらにいくつもの)』で初めて映像化された、すずさんが落ち葉で炭団の代用品を作るシーンも、私は周作にとってリンさんの代用品にすぎないんだ……というすごくシリアスな場面なのに、炭団から大量の煙が出て笑いに逸れていく。実にこうのさんタッチ。

片渕:こうのさんは、4コママンガを長く描かれていたので、必ずエピソードの最後にオチをつけなければいけない性分になってしまったのだそうです(笑)。

町山:炭団以外にもすずさんは米の代わりにすいとんを作ったり、いろいろと代用品を作りますね。普段ぼーっとしているように見えて、意外と実務能力が高い。

片渕:能力は高いけどすべて自己流なんですよね(笑)。意外と手間隙かけてすごいことをやっているんだけど、周りからは変なことをネチネチやっているようにしか見えない(笑)。

町山:そういうところに片渕監督は共感するんですよね?

片渕:はい、すごくします(笑)。

町山:以前お話しした際に、好きな映画は“工夫もの”だとおっしゃっていて。

片渕:そうなんです! たとえば『大脱走』(63年)で、一所懸命手書きで身分証を作っている人とか、軍服を染め直して背広にした人とか。すずさんも生まれた時代や国が違えば、身分証明証をせっせと手書きで偽造してたかもしれません(笑)。

町山:お好きだとうかがった『マーフィの戦い』(71年)も、手製の武器でUボートに単身戦いを挑む機関兵の話ですよね。そういう工夫好きが『この世界の片隅に』にも繋がっているんですね。

片渕:ええ、間違いなく。今まで自分が何を思って走ってきたか、そのレールの先にあったのが『この世界の片隅に』でした。だからこうの史代さんのマンガと出会ったとき、本当に運命を感じたんです。自分が手がけるべきものがここにある! と。

町山:原作では着物からのもんぺの作り方や代用品料理の作り方などがものすごくこと細かに描かれているんですよね。

片渕:実は、そのページを読んだ段階で企画書を書いたんですよ。まだ読んでる途中なのに「映画にしましょう!」と提案したんです。

町山:すずさんの工夫描写でビビッときたんですね。すずさんに『大脱走』的なものを感じたと。それと、日大の映画学科時代に見せられたというカナダの実験アニメーション作家ノーマン・マクラレンのシネカリグラフィーという手法が、『この世界の片隅に』でも時限爆弾が爆発したあとのシーンに取り入れられている。本当に片渕監督の映画体験が全部詰め込まれた作品なんだなあと。

片渕:そうですね。原作がマンガ表現の実験場なのならば、アニメーションや映像としてまた違った実験的手法を投入することで、すずさんの世界が一変してしまったことを表現したかったんです。

町山:音楽も不協和音っぽく響きますよね。絵だけでなく音も調子が外れていく。あれは作曲家さんにどんな注文を?

片渕:現代音楽的な不条理感を出してほしいとお願いしました。音を逆回転させたような感じになっていますよね。ノーマン・マクラレンは光学サウンドトラックに自分の手で音を書き込んでいた人なんですよ。

町山:ああ! フィルムの音響記録面に手作業で傷をつけて、音を作る手法ですね。あの「ブツ、ブツ……」という音は、その表現だったんですか。

片渕:はい。ちゃんと音響効果の柴崎憲治さんに「ああいう音をつけてください」とお願いしました。

町山:さらに編集のリズムもおかしくなっていく。生理的な怖さがあります。

片渕:何か肝心なところがひとつ外れて緩んでしまう感じですね。

水原は幻想のすずさんを愛している!?

町山:今回足された場面で、きっといろんな解釈が出てくると思うのですが、「うちはいまだに苦いよ」というすずさんのセリフがありますね。これは原作にもある場面ですが、すずさんがテルちゃんに会ったあと、帰るときにリンさんがいるかもしれない娼館の建物を見上げて言いますね。これはその前に水原が「すずは甘いのう」と言ったことに呼応しているのかな? と思ったんです。

片渕:ほほう。そうかもしれませんね。

町山:だから今回は水原に対して「こいつ全然わかってないな!」と思う映画にもなっていて。すずさんを勝手に純粋な人だと決め付けて「すずは普通だ」と言って、自分が思い描いた幻想のすずさんを愛している。だから「甘いのう」と言っている気がしたんです。

片渕:前作の水原は、すずさんが日常的な生活を送っていることを肯定するようなニュアンスがあったんです。でも、すずさんの心のなかにあるいろんな葛藤が描かれた今回は、そんな葛藤をしていると知りもしないで、高いところから見下ろすような印象が出て来てしまうんですよね。男の身勝手さみたいなものが滲み出て感じられる。

町山:そう、今回は水原が勝手な男にしか見えないんですよ。

片渕:メインスタッフでは僕と作画監督の松原秀典さんだけが男性だったので、これから作るもののことで「男の立つ瀬が全然ないですね……」と話していました(笑)。1カ所くらい周作をカッコよくしたほうがいいかな? とか言いながら作っていました。今回、水原が北条家に泊まるシーンのあとに、テルちゃんに会う場面があるので、前後にいろんな葛藤を抱えるすずさんがいるんですね。テルちゃんとの場面では、のんちゃんに「このときのすずさんはテルちゃんの保護者のようになっている」と話したんです。前作は原爆で母親を失った女の子と最後に出会ったことで、すずさんは母になった。でも今回は、テルちゃんとの場面ですずさんをいちどお母さんにしようと話したんです。のんちゃんもすぐに「わかりました」と反応してくれて、テルちゃんが覗いていた窓を「冷えるけぇ、もう閉めますよ」と言うすずさんは完全に“保護者”なんです。だからすずさんの内面のステップの踏み方が、前作とはまるで違うんですよね。

町山:今回はハッキリとすずさんの精神年齢が上がる瞬間がわかるように描かれていますね。

片渕:そう。高いところにたどり着いて、それを踏まえたうえで、それでもあえてマヌケなことをする(笑)。さらに言うと、テルちゃんとのシーンの直後は、艦載機の空襲に遭って畑で晴美ちゃんをかばう場面なんです。だから「前作とは意味が変わっちゃうけど、そういうことだよね」と、のんちゃんとも示し合わせてテルちゃんとのシーンを録音しました。むしろ積極的に次の場面の意味を変えちゃおう! くらいの気持ちで。

町山:今回、前作にあった音声は録り直したんですか?

片渕:録り直してはいません。声は前作のままなのに、意味は変わっている。本当に映画として面白い実験だなと思いました。旧ソ連の映像作家レフ・クレショフが提唱した、クレショフ効果という映像理論がありますよね。ある男の顔をただ映した映像があって、その前にお皿や、女性や、棺の中の遺体などの映像をつなぎ合わせると、同じ男の顔なのに、おなかがすいている表情だったり、色気を感じている表情だったり、それぞれに意味が違って見える。僕は大学の授業でそういう理論の話もするんですが、自分の映画で実践してみると「本当にそうなんだ」と改めて思い知らされましたね。

町山:すずさんが空から機銃掃射を受けて口紅が飛び散る場面も、テルちゃんとのシーンが足されたことですごくガツンと来る描写になっていましたね。

あえて見せないことが強い表現になる

町山:ノートのシーンもすごかったです。すずさんがあることに時間差で気がついて、周作の机にゆっくり近づいて引き出しを開けてノートを取り出して……あの緊張感。原作ではすずさんが周作とリンさんの関係を想像した絵が示されますが、片渕監督は、すずさんが想像しているジェスチャーだけで、絵は見せませんね?

片渕:『男はつらいよ 寅次郎恋歌』(71年)で、博のお父さん役の志村喬さんが、寅次郎の前で「昔、信州の安曇野へ行ったとき……」と話し始める場面があるんですよ。画面の手前にリンドウの花が映り込んで、志村喬さんが「リンドウの花が一面に咲く庭に、家族の夕餉の情景が見えて……」と寅さんに懇々と家族の理想像について話すんです。この場面で山田洋次監督は、過去の情景をいっさい画で見せず、志村喬さんの語りだけでお客さんの想像力に委ねる演出をしているんです。そういうのを観ると、やっぱり映画のなかで過去の出来事や記憶をお客さんの脳裏に焼き付けるためには、回想シーンは二番手の手段だなと思えてきます。今回で言うとすずさんが「あれは……」と思ったことをお客さんに想像してもらえたらそれがいちばん強い体験になる気がしたんです。

町山:絵で見せないことで、むしろお客さんの想像力を掻き立てるほうが強い表現になると。

片渕:はい。実は周作の机の引き出しを開ける場面は前作にもあるんです。すずさんのスケッチブックが憲兵に取られたとき「これに絵を描きなさい」と渡してくれたノートが同じ引き出しに入っていた。今度はそのときにくれたノートの下にあった、もう1冊のノートに焦点が当たるわけです。この引き出しがなんであるかはすでにお客さんのなかに刷り込まれているはずだから、あえてくどくど語るまいという思いがありました。後半、北条家に焼夷弾が落ちてくる場面でも、原作には描かれている絵を映画では省きました。

町山:目の前で焼夷弾が燃え始めているのに、すずさんが立ち尽くしている場面ですね。

片渕:はい。屋根を突き破って焼夷弾が落ちてきたとき火を消すか? 消さずにそのまま燃やして自由になるか? とすずさんが葛藤する場面です。原作では過去の思い出が脳裏に去来する絵があるのですが、映画ではすずさんの表情だけを映してお客さんに読み解きを委ねました。

町山:その前に、爆弾で右手を失ったすずさんが床に臥している場面で、すずさんは爆撃で全壊した家の前で呆然としている女性のことを思い出しますね。「あの人、家を壊してもらえて、堂々この町を出て行けたんじゃろうか」と。すずさんは、家が焼ければ自由になれるのでは? と考えているわけですが、その心の中を片渕監督は絵では見せない。

片渕:その葛藤をうち破るように表情の変化が訪れるんです。あの場面はアフレコの際に、のんちゃんと「どんなふうに声を出そうか?」と話し合って「いっぺん子どもに戻しちゃおう」という結論に至ったんです。だから子どもみたいにウッと泣き出して、顔をしかめた絵にしてしまおうと。すでに作画もしていたのですが、アフレコが終わってすぐにスタジオへ戻って、絵を描き直しました。

町山:えっ!!

片渕:そうすることですずさんが何にしがみつき、何のために家を守ろうと思ったのか、その片鱗が浮かび上がってきたらいいなと思ったからです。

のんちゃんとすずさんがパラレルに存在している

片渕:この映画のアフレコは、ある部分では、絵にとらわれず、ある程度は役者さんの自由にしゃべってもらって、後で口の絵を直したりすることもしているんです。もちろん僕らもきちんと設計して絵も動きも作ってアフレコに臨んでいるのですが、場所によっては、100%その絵に縛られずに、役者さんの芝居で変わってもいいやというスタンスも取ります。もちろん、あとが大変なんですが(笑)。口パクのズレを発見する専任のスタッフもいるくらいです。

町山:アメリカはプレスコ方式なので、まず声優さんに好きなだけアドリブでしゃべってもらって、その声に合わせてアニメーションを作っていきますが、日本は先に絵から作りますから、片渕監督はそのハイブリッドですね。やっぱりそれは、のんさんという既存の声優さんとは異なる才能の方を起用されたからなのでしょうか?

片渕:それもありますね。特に前作の収録でのんちゃんは「このときのすずさんの気持ちは?」と、質問を繰り返しながら演じていたところがあって。それに答えているうちに、僕のが当初の想定とは異なる結論に至ってしまう局面もあったわけです。

町山:ある種、実写映画の撮影現場のようですね。

片渕:『(さらにいくつもの)』の取材で、のんちゃんが再びすずさんを演じるにあたってどうだったか? という話を聞く機会があったんですよ。そしたら「あまり戸惑わなかったし、監督に質問攻めをしなくなった」と言っていて。というのは、『この世界の片隅に』が公開されたとき、舞台挨拶で一緒に全国の映画館を回っている間に、行く先々で僕が話したすずさんについての言葉をのんちゃんは覚えていたそうなんです。僕だけでなく、原作者のこうの史代さんとも話をする機会を得て、そのうえで原作を読み直したことで、今回はすずさんを自分のものとして掴めたと。この3年間に、のんちゃんのなかで確実にすずさんは育まれていたんです。

町山:のんさん自身の成長も、今回のすずさんというキャラクターの成長に絡んでいるような気がしますね。

片渕:実際、映画のなかで具体的な表現として影響しているかはさておき、僕のなかではメタ的に、のんちゃんとすずさんがパラレルに存在しているんです。実を言うと、僕らはどこか『あまちゃん』(13年NHK)の続編のうえに生きている気さえしていて。『あまちゃん』の北三陸鉄道リアス線のトンネルを抜けた先にある情景が、実は映画祭のレッドカーペットだったのかな? という想いもあるんです。

町山:事実、片渕監督がのんさんを起用したのは、『あまちゃん』がきっかけですよね。あのドラマも『この世界の片隅に』と同じく、ぼーっとした子が巨大なディザスターを経験する物語ですね。

片渕:そうですね。ただ、僕がのんちゃんに対して「こういう声を出す子なんだ」と気になり始めたのは、ドラマのなかで震災が起きるよりも前なんです。たぶん3週目くらい(笑)。

町山:そんな初期に!

片渕:カッコつけないでしゃべるのが面白かったんですよ。自分が美少女であるという意識をまったく匂わせていない。いい意味での自意識のなさ、ふわっとした雰囲気がすずさんに結びついたんです。あまちゃんとすずさんが直接重なったわけではないんですが、その感触から「この子がすずさんになったら面白いなあ」という思いが膨らんでいきました。

町山:僕は『この世界の片隅に』の冒頭で、もうもっていかれました。ばけもんに攫われて籠に入れられたすずさんが「弱ったねぇ」と言うじゃないですか。あのセリフの脱力感にはひっくり返りました。

片渕:(笑)

町山:あのセリフはどうやって演出したんですか?

片渕:実は子ども時代のすずさんの声は、子役に演じてもらう可能性もあったんです。そうするにしても、いちどのんちゃんに同じセリフをしゃべってもらって、それをガイドトラックにして演技を合わせてもらおうと。冒頭の江波のシーンからのんちゃんに演じてもらったら、余人には絶対マネできない芝居をしてきて(笑)。これはそのまま使っちゃおうと。

町山:どんなに達者な子役でも再現不可能ですよ、あれは。

片渕:あのくだりは、のんちゃんがいちばん野放しになっていますね。実は、可能性としては半々だったんです。のんちゃん自身にやってもらえればうれしいけど、成立しなければ仕方ない……って自分を追いつめる気持ちもありました。やってみたら、唯一無二の演技だった。

高畑勲監督からの伝言

町山:すずさんの子ども時代には、座敷童やばけもんが出てきたり、ウサギの白波が跳ねたりと、豊かなすずさんの想像力がビジュアルとして描かれます。そして大人になって戦時下の日常のなかで、彼女は持ち味の想像力を失っていってしまう。でも、最後に再びばけもんが出てきたことで、すずさんが想像力を取り戻したことがわかる。監督は『アリーテ姫』(00年)、『マイマイ新子〜』、そして『この世界の片隅に』について、「女の子の想像力3部作」とおっしゃっていましたが、これは3部作では終わらないですよね?

片渕:はい(苦笑)。

町山:次回作もアッと驚く方向に行きますよね。情報解禁はいつごろですか?

片渕:当分、先になります。

町山:ものすごく楽しみにしています! きっとその作品は、片渕監督の師匠のひとりである高畑勲監督の遺志を継ぐものにもなるだろうなと。

片渕:高畑さんは『この世界の片隅に』を何度も観てくださったそうなんですよ。僕は『(さらにいくつもの)』の作業が忙しくてなかなか高畑さんご本人にお目にかかれなかったのですが、人づてに「あの場面はこうしたほうがいいんじゃないか」という話をされたとうかがいました。簡単に言うと、すずさんがいかにボケた人だったとしても、普通の主婦が遊廓に躊躇なく足を踏み入れることはないはずだと。そこをしっかり描かなくちゃ、と。すずさんというキャラクターの人格はそういうところで定まってきますものね。そういう伝言をいただいたんです。

町山:すずさんは最初、考えごとをしているうちに遊廓へ迷い込んじゃいますけど、2度目、3度目は自分の意思で足を踏み入れますからね。

片渕:そうなんです。だから今回はただヘラヘラと遊廓に踏み入らないようにしようと、1カットだけオリジナルの要素を描き足したんです。2度目にリンさんに会いに行くとき、遊郭の大門の前に海軍の衛兵が立っている。それを気にしながら、すずさんも今度はそこがどういう場所かを認識しつつ、居心地悪そうに入っていくという場面にしました。つまり、入口にはっきりシステムとして「脱走を防ぐ人たち」が設置されていて、この町が官民連携の場所であるという画を入れたんです。まあ、そこまで意味の伝わるカットにはなっていないので、あまり高畑さんの助言には応えられてない気もしますが(笑)。

町山:おとぎ話や名作文学を下地にしつつ、裏側にある社会の実相を見せていく演出も、高畑作品には顕著でした。子どもが観るアニメーションで「それ、見せていいの?」と思うようなキツい場面をあえて入れる……そういう高畑イズムを継承した演出でもあるんですか?

片渕:どうでしょう?(笑) ただ、高畑作品には、どこかで子どもを背伸びさせる要素があった気がします。子どもだから観せないと蓋をするのではなく、観せたあとで子どもたちに「考えてみよう」と問いかける部分があったと思うんです。

町山:僕らの子どものころの「東映まんがまつり」って、必ずイヤなものが描かれていたじゃないですか。『少年ジャックと魔法使い』(67年)とか『空飛ぶゆうれい船』(69年)とか。

片渕:そうそう。ボアジュースとか「人間がこんなふうにされちゃうんだ!」みたいな(笑)。

町山:人間の二重性みたいなものを容赦なく描いていましたよね。ヒルダイズムというか(笑)。

片渕:子どもたちはそういう自分が自分でいられなくなる恐怖と背中合わせになりながら、一所懸命、自分自身を作り上げていく途上にいる存在だと僕は思っていて。そこをいじられると子どもは怖がる。でも少しはいじってあげないと人格は形成されないと思うんです。「自分というものは、いつかこうしてちゃんと出来上がっていくんだよ」と気づいてもらえるような作品を、これからも作り続けなければと思っています。

取材・文◎岡本敦史(『映画秘宝』編集部)

『映画秘宝』2020年1月号より再録。

プロフィール

60年8月10日大阪府生。アニメーション監督。96年にTVシリーズ『名犬ラッシー』で監督デビュー。2016年公開の『この世界の片隅に』がロングラン大ヒットを記録。「新作映画」として『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』が12月20日(金)公開。監督作に『アリーテ姫』(01年)、『BLACK LAGOON』(06年TV)、『マイマイ新子と千年の魔法』(09年)など多数。Twitter:@katabuchi_sunao

62年東京都生。映画評論家。著書に『激震! セクハラ帝国アメリカ 言霊USA2018』(文藝春秋)、『トランプがローリングストーンズでやってきた USA語録4』(文春文庫)、『アメリカ炎上通信 言霊USA XXL』(文藝春秋)、『最も危険なアメリカ映画』(集英社文庫)ほか多数。Twitter:@TomoMachi